神奈川区の浦島太郎伝説

が息づく蓮法寺。

蓮法寺は横浜市神奈川区の日蓮宗の寺院で、枯山水の庭園や浦島父子供養塔があります。高台の境内から子安方面を望み、浦島太郎伝説が息づく歴史ある場所です。ぜひ訪れてみてください。

蓮法寺は横浜市神奈川区の日蓮宗の寺院で、枯山水の庭園や浦島父子供養塔があります。高台の境内から子安方面を望み、浦島太郎伝説が息づく歴史ある場所です。ぜひ訪れてみてください。

| 名称 | 本照山 蓮法寺 |

|---|---|

| 宗派 | 日蓮宗 |

| 所在地 | 〒221-0061 神奈川県横浜市神奈川区七島町21 |

| TEL/FAX | TEL 045-421-3888 FAX 045-433-9526 |

| 創建 | 弘長年間(西暦1261~64) |

| 開山 | 大國阿闍梨 日朗上人 |

当山は、日蓮宗本照山蓮法寺と称し、本山長谷山本土寺(千葉県松戸市平賀)の末寺であります。

長谷山本土寺は、建治3年(1277)豪族平賀忠晴の屋敷内に、日蓮聖人の弟子日朗上人を導師として招き、開堂したのが起こりです。

当山は元、小田原に在り鎌倉時代の弘長年中(1261~64)日蓮聖人直弟子日朗上人が伊豆・伊東往来の宿檀、高見源作入道法源、聞法帰伏屋敷内に毘沙門堂がありました。

弘長元年6月1日に日朗上人が開眼供養の折、六老僧の一人日興上人が来り聴講し、益々歓喜しました。弘長2年5月改め法華堂と致します。その後、阿佛坊日満上人・日朗上人来り説法を致します。弘安5年(1282)9月日朗上人を招きて供養を致します。

正應2年(1289)5月10日源作入道法源78歳にて逝去します。法名は法源襌門位、永仁元年(1293)7月7日源作妻美代73歳にて逝去します。妙照法尼と号します。その子源之亟久照は、日朗上人を招き父母の供養に境内及び田畑山林等を寄附し、法華堂を改め祖師日蓮聖人供養のために本寺本土寺の山号、両親の法名の両字を用い本照山蓮法寺と号したのが起こりです。

横浜市神奈川区には、浦島太郎の物語が伝わっています。

浦島太郎は、もともと丹後国に発生した物語です。

丹後国とは、現在の京都府北部の丹後半島一帯にあたります。奈良時代の和銅六年(713)4月3日、それまで丹波国の内だった加佐・与佐(与謝)・丹波・竹野・熊野の五郡をあらたに丹後国としたことがその始まりといわれています。

浦島太郎の伝説の発祥地は与謝郡筒川で、現在の与謝郡伊根町付近とされています。

筒川とは宮津市と伊根町の境の山麓部に発して伊根町を流れる河川で、浦嶋神社の脇を通って本庄浜で若狭湾に注いでおり、この筒川流域の地を古来より「筒川保(庄)」と呼びました。浦島太郎の冒頭では、その舞台をいずれも丹後国餘佐郡筒川保(庄)または筒川と記しています。

浦島太郎の物語の発生はふるく、『日本書記』・『万葉集』・『丹後国風土記』などに見られます。主人公の浦島子が、不老不死の世界である蓬莱山(ほうらいさん、とこよのくに)に至り、仙女(せんにょ)と結ばれるといった浦島太郎の原型は、6世紀頃までには成立していました。やがて浦島太郎は実在した不老不死の人物・史実として、平安時代の『続日本後記』や鎌倉時代の歴史物語『水鏡』に記録されていきます。

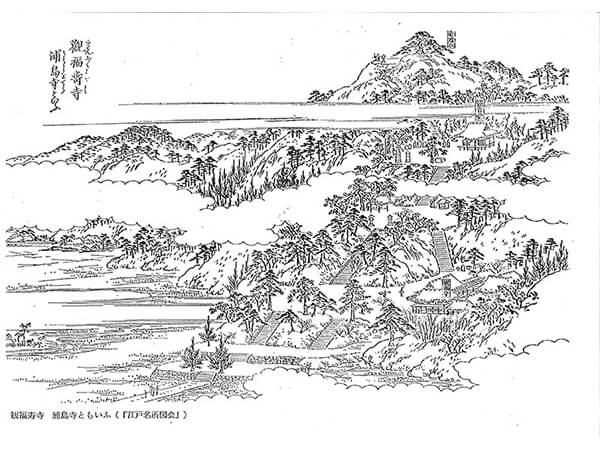

横浜市神奈川区には、通称浦島寺という観福寺(観福寿寺)がかつてあり、その始まりは今から、1550年前の雄略(21代)天皇(在世期間418-479と推定)の頃と思われます。その略縁起には、浦島寺を興した人物として三人の僧侶の名前が記されています。 まず、空海(弘法大師)の弟子で真言宗の桧尾実恵僧都がこの地にはじめて草庵を結び、ついで鎌倉時代に浄土宗白幡派の良暁(寂恵)上人が中興し、最後に江戸時代半ばに同宗の徳本上人がお寺をさらに大きくしたとあります。

文政三年(1820)頃の浦島寺略縁起には、次のように記されています。 武州三浦の浦島太夫が丹後国に移住する。子供の太郎重長は大亀を釣り舟中で眠る。

亀は美女に変化し、ともに竜宮で過ごす。 玉手箱と観音像を授けられて戻る。両親・知人なく、嘆く。 観音菩薩に父母のみまかった地を教えよと念じる。お告げに「故郷の三浦半島へ、我を背負って下れ」とある。観音を背負い、玉手箱を抱いて関東に向かう。

相模国三浦に浦島の九代の子孫がいる。父母を三百年の昔に武蔵国白幡村に葬ると聞く。

その年月の間、竜宮にいたことを知る。菩提を弔って観音堂を造営する。子孫に別れを告げ、玉手箱を奉納して浜辺から紫雲とともに消え去る。浦島太郎は蓬莱仙宮に行ったと噂される。

天長七年七月七日、太郎と美女が霊亀に乗り浪上に現れる。「われら人々の願いを受けて観音像を守護する」と宣言して消える。

人々は二人の尊像を造立し、浦島大明神・亀化龍女神として祀る。

室町時代に作られたとされる『古梓堂文庫旧蔵 浦島絵巻』は、現在原本を見ることは出来ませんが、浦島太郎の物語の歴史のなかで、仏教が色濃く反映されていく過程をしめす好資料です。これを読むと、私たちが知る浦島太郎の源流に気付くことが出来ます。

物語をみると、まず浦島太郎の住家について「寒家、煙をたてかね、朝夕の、せいろを、営みかぬるほとの、ものなりける」と、貧しい日々のご飯を炊くこともできなかった、とあります。そのような貧しさのなかで一人子の太郎は「百歳に及ひし」と、百歳になる両親を魚や山菜採りで養っていますが、息子にむかって父の太夫は、「おおくの釣をたれ、あまたのものの命をころす事、ひとしお迷惑におもへとも、(中略)たた、後世のみちこそかなしけれ」と、掻き口説きます。

ここには狩猟に従事し、つねに殺生を犯すような生活の者は、来世では地獄に堕ちてしまうという、仏教の殺生禁断の思想が表れています。

その後、浦島太郎は釣り上げた一匹の亀が涙を流すのを見て「かやうのあわれなる事は、よもあらじ、(中略)亀は満功のものとうけたまわるか、さこそ命の惜しからめ」と言って、亀を海に放ちます。太郎にこのような放生の行為をさせることによって、物語は太郎を仏の功徳をうけるにふさわしい人物に設定していくのです。

助けられた亀は、翌朝に美しい女性(竜女)となって現れ、女性に心をうつした太郎を竜宮へと誘います。その際に、たもとから紺地の経典を一巻取り出して、「これを御身の父母、妻にも拝ませおはしませ、後世はうたかいあるへからす」と伝えています。 このとき太郎には、父母のみならず妻もいました。竜女の行為は、経典を読誦し信仰によって、成仏を念じたものと思われます。紺地の御経とは「これはみなみな、黄金を述へたる文字なり」とあることから紺地に金でしるした、法華経と考えられます。

太郎との別れに際して、妻はなよなよと嘆いたようです。すると太郎は「大いに腹をたて」て、「われは世を過きんためにこそ、かやうには思いたつ、やかて帰らん、さらは」と、袖を振り切って女性とともに旅立ちます。太郎によれば、自らは身過ぎ世過ぎ(貧しさから抜け出す)のために(父母・妻のために)行くのであり、やがて戻ってくるというのです。

竜宮で楽しい日々を過ごした太郎は、玉手箱を持ち帰郷します。すると故郷は荒れ果て、話を聞けば父母・妻は太郎の帰りを待ちわびつつ、あまりの悲しみに亡くなったといいます。里人はこれを哀れみ、塚を造って弔いをしていました。太郎もまた行くあてもなく玉手箱を開くに至ります。

以上、室町時代に作られた浦島太郎からは、父母・妻を持ち、貧しくも親孝行で、釣った亀を助ける慈悲の心を持つこと、また放った亀が恩を返すことや竜女が紺紙金泥の法華経を差し出し後世の成仏を念じたこと、さらには故郷の里人が父母・妻の塚(墓)をつくって弔いをしたことなど、それまでの浦島太郎には見られなかった仏教にまつわる行為が多く見られます。

そして、ここに表れた太郎の親孝行性(孝養)や慈悲深さ・思いやり(仏心)、亀による報恩行為・感謝(知恩報恩)などが、後に私たちが親しんでいる浦島太郎に引き継がれていくのです。

浦島太郎伝説が末永く引き継がれていくと共に、この仏教思想も大切に引き継がれることを希望いたします。

横浜市歴史博物館 よこはまの浦島太郎より許可転写)

蓮法寺住職 津川 観真